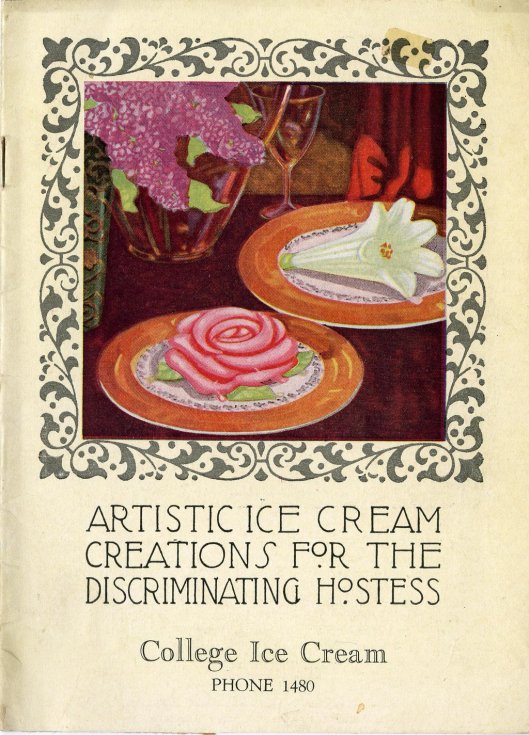

Siempre me ha gustado la publicidad antigua, de ese tiempo en que los productos se ensalzaban sin retorcidos trucos emocionales de lenguaje, y recuerdo una coletilla habitual en muchos de los carteles publicitarios ingleses, ya se vendiesen zapatos o paraguas: «For the discriminating gentleman».

«Discriminar» lidera la lista de nuevos pecados capitales introducidos por la modernidad, al punto que decir de una actuación o medida que «discrimina» es condenarla fulminantemente a la hoguera. «No a la discriminación» se ha convertido en una consigna tan natural que la oímos o leemos como quien oye o lee que la tierra es redonda, como una perogrullada que nadie en su sano juicio pondría en duda por un segundo.

Es, como tantas cosas que damos por supuestas, un disparate, y un disparate que amenaza con llevarse por delante nuestra civilización.

Discriminar no es otra cosa que distinguir, algo que no podríamos dejar de hacer y seguir pensando, algo que, de hecho, hacemos continuamente, cada hora del día, en nuestra vida personal. Negarnos ese mismo juicio elemental en la vida pública, en las decisiones de las que depende la marcha misma de nuestra sociedad, es suicida.

La naturaleza -esa madrastra indiferente e implacable que nos queda cuando expulsamos a Dios- es una máquina de discriminación, es decir, de distinción, de separación, de contraste. El hombre puede canalizar, ordenar, moderar su naturaleza. Pero no ir frontalmente contra ella, menos aún toda una sociedad.

La lucha contra la discriminación es, a la larga, una lucha contra la reflexión, es pedirnos que consideremos igual ocho que ochenta e imbuirnos la noción de que la realidad es un magma gris donde las distinciones son una ilusión que hay que desterrar.

En la práctica, las políticas basadas en la no discriminación dan con frecuencia resultados no solo desastrosos o, al menos, ineficaces, sino con frecuencia de una comicidad irresistible. Pero nadie, o casi nadie, ríe. Y esa es una segunda aplicación de la «no discriminación»: humillarnos. Quizá el lector juzgue una exageración que afirme que nuestros gobernantes buscan activamente humillarnos, envilecernos, degradarnos, pero el motivo es obvio: un pueblo degradado es un pueblo servil, menos propenso a la rebelión, porque hasta la rebelión más modesta exíge un mínimo de conciencia de la propia dignidad. Los cerdos protestan, pero no se rebelan.

Y no hay mejor modo de degradar a un pueblo que hacerle cómplice de las mentiras del poder. No hablo de engañarles, algo que no es intrínsicamente humillante para el engañado, sino de forzarles a asentir a dogmas evidentemente falsos, repetir consignas que no se creen, que quienes las difunden no creen y que todos saben que son mentiras. No se me ocurre prueba más flagrante del poder desnudo, ese asentir a que delante de los ojos tenemos cuatro dedos cuando nos enseñan una mano completamente abierta, como en la novela de Orwell ‘1984’.

Si Occidente tiene aún una oportunidad de detener su decadencia, su marcha hacia la irrelevancia civilizacional, urge que abandone el nefasto y autodestructivo culto de la ‘no discriminación’. Vuelve a discriminar, Europa, para volver a la justicia, a la razón, a la eficacia; vuelve a discriminar porque el «distinguo» de los escolásticos sigue siendo la piedra de toque de la inteligencia.

El problema radica cuando la discriminación supone el rechazo, y para aceptarlo es necesario una tolerancia extrema que sólo conduce al recelo y a la segregación. En una sociedad si existiese el derecho a discriminar por cualquier razón sería tribal y organizada en guetos y » no go zones»

Para garantizar la sana convivencia es necesario evitar ideas y correlaciones prejuiciosas que se han demostrado especialmente dañinas y conflictivas.